サステナビリティ

TCFD対応について

TCFDに基づく開示

気候変動はグローバルで重要な社会課題であり、脱炭素社会への実現に向けた動きは世界的にも拡大しています。藤田観光グループは、気候変動に関するリスクと機会を重要な経営課題の一つと認識しており、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言に沿って次の通り情報開示を行います。

※TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures 気候変動関連財務情報開示タスクフォース)

…企業が気候変動への対応を経営の長期的リスク対策および機会の創出として捉え、投資家などに向けた情報開示や対話を促進することを目指す

(1)ガバナンス

当社グループでは、取締役会の諮問機関としてサステナビリティ推進委員会を設置しています。サステナビリティ推進委員会は、サステナビリティ関連事項への対応が当社の重要な経営課題の1つであるという認識のもと、本社部門・事業部門を横断した全社的な組織として構成されており、気候変動を含むサステナビリティ関連の重要課題について審議・検討を行います。また、その内容について取締役会に適宜報告されることで、取締役会が気候変動リスクに対する監督を行う仕組みとしています。

<リンク> コーポレート・ガバナンス https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/management/governance.html

(2)戦略

当社グループでは、気候変動シナリオ分析を実施し、事業活動に影響を及ぼすリスク・機会の重要度を評価した結果、①炭素税導入・気温上昇による原材料費高騰、②顧客行動・消費者選好の変化、③台風・大雨等による災害頻度増加・被害の甚大化の3項目を事業に大きく影響を及ぼす可能性がある重要なリスク・機会として判断しました。これらの重要なリスク・機会に対して、それぞれの対策を講じ、リスクの低減と機会の確実な獲得につなげてまいります。

(3)リスク管理

当社グループでは、全社的なリスクを総合的・網羅的に洗い出して掌握し、取り組み方針の立案、各リスクの主管部署選定、主管部署によるリスク低減のための諸施策の進捗状況管理、指導・助言を行う機関としてリスク管理委員会を設置しています。リスク管理委員会において、当社グループの経営上重要なリスクについて把握・対策を行うことに伴い、サステナビリティ推進委員会で審議・検討されたサステナビリティ関連のリスク・対策についても把握・管理を行っています。

(4)指標と目標

当社グループでは、サステナビリティ関連の重点課題として、①環境保全、②お客さまの安心・安全、③ダイバーシティ&インクルージョン(人権尊重)、④地域社会への貢献と文化財・歴史的建造物の保全、⑤企業倫理の遵守の5項目を挙げています。また、2025年までの目標として、エコ清掃(※)の実施率50%、特定プラスチック提供量50%削減(2019年比)の達成、2030年までの目標として、延床面積(千㎡)あたりのCO2排出量合計(t-CO2)を59.4t-CO2(2013年比46%減)することを目標に取り組みを進めています。

CO2排出量に関する目標

| 2023年実績 | 2028年目標 | 2030年目標 | |

|---|---|---|---|

| 延床面積(千㎡)あたりの CO2排出量合計(t-CO2) |

96.4 | 71.7 | 59.4 |

※エコ清掃…環境保全のため、連泊のお客さまに対し、簡易的な清掃(バスルーム清掃・ベッドメイク&シーツ交換等を行わない清掃)へのご協力を依頼しております。 <リンク> SDGs対応方針 https://www.fujita-kanko.co.jp/sustainability/sdgs/

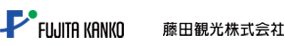

気候変動に伴う当社グループを取り巻く世界観

シナリオ分析

(1)シナリオ群の定義

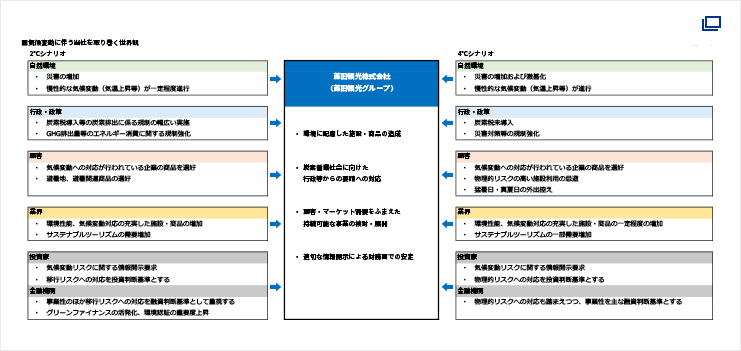

当社は、TCFD提言の要請に基づき、気候変動が当社に与えるリスク・機会とそのインパクトの把握、中長期的な世界を想定した当社の戦略のレジリエンスと、さらなる施策の必要性の検討を目的にシナリオ分析を実施しました。シナリオ分析では、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が公表する複数の既存のシナリオを参照の上、パリ協定の目標である産業革命前からの全世界の平均気温の上昇を2℃未満に抑えることを想定したシナリオ(2℃未満シナリオ)、および新たな政策・制度が導入されず、世界の温室効果ガスが現在より増加するシナリオ(4℃シナリオ)の2つの世界を想定した上で、当社グループへの影響と対策について整理を行いました。

(2)リスク・機会項目および事業インパクト

※<期間>短期:~2025年 中期:~2030年 長期:2050年

| リスク・機会項目 | 期間 | 当社グループへの影響 | 影響度 | |||

| 分類 | 項目 | |||||

| 移行 リスク |

政策 ・ 法規制 ・ 技術 |

炭素税導入による 原材料費高騰 |

中期~長期 | リスク | 炭素税が導入されて調達価格に転嫁されることにより、食材や客用品等の原材料費が高騰した場合、コストが増加する。 |

大 |

| 規制強化による コスト増加 |

短期~長期 | リスク | GHG排出量に関する規制が強化されることにより、賃借物件における地代家賃への転嫁による賃料増加や新規物件建築時における輸入部材の高騰・納期遅れ等が発生した場合、およびプラスチックの資源循環に関する規制が強化されることにより、再生プラスチックやバイオマスプラスチック等の代替品への切り替えを行った場合、コストが増加する。 |

中 | ||

| 短期~長期 | 機会 | リサイクルに関する規制が強化され、社会全体として取り組みが進んだ場合、リサイクルの活用やフードロス削減への取り組み推進によるごみ削減に伴いコストが低減する。 |

中 | |||

| 市場 ・ 評判 |

顧客行動・ 消費者選好の変化 |

短期~長期 | リスク | 当社における気候変動への取り組みが不十分とみなされた場合、顧客離れ、企業評価・イメージの低下に繋がるほか、当社で働きたいと思う人材の確保が困難になる。また、気候変動に伴う燃料費の上昇等により、交通費の値上がりやインフラが高騰した場合、消費者への負担が大きくなり、出張・旅行需要の低下、高単価宿泊施設の利用頻度の低下・利用離れにより売上が減少する。 |

大 | |

| 短期~長期 | 機会 | 当社における気候変動への取り組みとPR活動を積極的に行うことにより、企業評価・イメージ・ブランド力が向上するほか、当社で働きたいと思う人材が増えて安定的な人材確保に繋がる。また、気候変動への取り組みが重視されることに伴い、サステナブルツーリズムの需要や気候変動に対応した商品への人気が増加した場合、当社においてそれらの需要に対応する商品を造成・販売することにより売上が増加する。 |

大 | |||

| 投資家評価の変化 | 短期~長期 | リスク | 当社における気候変動への対応が不十分とみなされた場合、企業評価の低下、株価の下落、金融機関からの資金調達困難化等に繋がる。 |

中 | ||

| 短期~長期 | 機会 | 当社における気候変動への取り組みとIR活動を積極的に行うことにより、企業評価の向上、株価の上昇、金融機関からの資金調達容易化に繋がる。 |

中 | |||

| 物理的リスク | 急性 | 台風、大雨等による災害頻度増加・ 被害の甚大化 |

短期~長期 | リスク | 災害頻度の増加や被害の甚大化により、施設建物の損壊、所有地の土砂崩れ、修繕費の増加、施設の改装・改修工事の遅延および中断、損害保険料の支払い額の増加、物理的被害・人的被害に伴う営業休止等が発生した場合、売上の減少およびコストの増加が発生する。また、災害頻度の増加や被害の甚大化により、交通インフラ(鉄道・航空)の停止や停電が発生した場合、予約キャンセルの発生や出張・旅行需要の減少により売上が減少する。 |

大 |

| 短期~長期 | 機会 | 災害発生に伴う帰宅困難者の避難受け入れ先としての施設提供や災害時の給水スポット提供等の地域貢献を行うことにより、企業評価の向上に繋がる。 |

中 | |||

| 慢性 | 気温上昇 | 長期 | リスク | 夏季の気温が上昇することにより、空調費等の光熱費や庭園・ゴルフ場コース管理費が上昇した場合、コストの増加が発生するほか、従業員・顧客の健康被害リスク増大や電力逼迫に伴う行政からの使用量制限が発令された場合の対応コスト等が増加する。加えて、気温上昇や干ばつの進行による農作物の不作、海洋温暖化の進行による漁獲量の減少等に伴い、食材の確保が困難となった場合、伝統的なメニューの提供が困難となるほか、原材料費が高騰した場合はコストが増加する。また、夏季の気温が上昇にすることにより、猛暑日・真夏日の外出控えによる当社施設利用需要が低下した場合、売上が減少する。 |

中 | |

| 長期 | 機会 | 夏季の気温上昇に対して、環境やお客様・従業員の健康にも十分配慮した対応を行うことにより、気候変動への取り組みに積極的な顧客からの評価獲得に繋がる。 |

中 | |||

| 水不足・渇水 | 長期 | リスク | 水不足・渇水により、井水・温泉の枯渇等が発生した場合、水資源を活かした事業や温泉事業の規模縮小・継続困難となるほか、水道料金の値上げや行政からの使用量制限の発令等が行われた場合、対応コストが増加する。 |

中 | ||

(3)影響度が大きいリスク・機会項目の詳細および対応

1.炭素税導入・気温上昇による原材料費高騰

当社の原材料費は、炭素税導入に伴う原材料への価格転嫁および気温上昇に伴う原材料の不作・減少等により、上昇することが想定されます。当社の事業特性上、原材料費の高騰に伴う影響を一定程度受けることをふまえ、今後も仕入れ方法や価格設定を含めた商品造成の検討に取り組んでまいります。

2.顧客行動・消費者選好の変化

気候変動を含めたサステナビリティに関する取り組みへの注目度は年々増加しており、当社の事業領域である宿泊・レジャー等においても、お客様が施設や商品を選ぶ要素の一つとなってきています。当社では、これまでもエコ清掃(※)の実施や環境に配慮したストロー・アメニティ製品等への切替、プラスチックの排出量削減等を行っておりますが、お客様および社会課題の需要に応じた商品展開を行うことが当社にも重要な影響を与えることに鑑み、今後も継続して取り組みを進めてまいります。

※エコ清掃…環境保全のため、連泊のお客さまに対し、簡易的な清掃(バスルーム清掃・ベッドメイク&シーツ交換等を行わない清掃)へのご協力を依頼しております。

3.台風、大雨等による災害頻度増加・被害の甚大化

将来的な気候変動により強度の強い台風や大雨の発生頻度が増加し、災害被害が拡大した場合、営業面での減収影響のほか、自社にて保有している施設・不動産の復旧等に要する費用の増加が想定されます。2019年に発生した台風19号においては、約6億円の減益影響を受けており、今後の災害頻度・強度の増加に伴い、被害額についても増大する可能性があります。